大事な勝負の前に

剣道のみならず、勝負事には実力だけでなく運が絡んでくる事も少なからず起こり得ます。

「人事を尽くして天命を待つ」という言葉もあるように本来、勝負に勝つためには自分自身で成すべきことをすべてやるのが前提です。

しかし、それでもなお自分ではどうにもならない運否天賦を味方につけたいという気持ちから神仏に必勝を祈った著名人は過去に何人も存在します。

そして、そんな人達が勝負を制し、事を成した場所はパワースポットとして今日の私たちに伝えられているのです。

今回はそんな中から厳選した、必勝祈願において特に有名なパワースポットについて詳しくご紹介していきます。

■神田明神

徳川家康も神頼みした勝負事の神様、神田明神

神田明神(かんだみょうじん)は東京都千代田区にある神社です。

正式な名称は神田神社で、江戸三大祭の一つである神田祭を行う事でも有名です。

祀られている神は大己貴命(オオナムチノミコト)や少彦名命(スクナヒコナノミコト)、平将門命です。

この呼び方だとピンとこないかもしれませんが、大己貴命は七福神の大黒様、少彦名命は七福神のえびす様という別の顔もあります。

この神様たちが居る事から、神田明神は縁結び・商売繁盛・厄除け・勝負事のご利益があるとされています。

その中でも勝負事のご利益にはこんな歴史があります。1600年に起きた天下分け目の戦「関ケ原の戦い」に挑む前に徳川家康が平将門命に祈り、見事勝利したという逸話です。

この逸話から、境内では「勝守」というお守りが販売しています。

勝負事だけでなく、商談成立やが具行成就のご利益があるといわれています。

■五ヶ所城址

五ヶ所城址(ごかしょじょうし)は三重県度会郡南伊勢町にあるお城の跡地です。

別名愛洲城と呼ばれ、現在では鬱蒼と生い茂った丘に城の名残が残っているだけです。

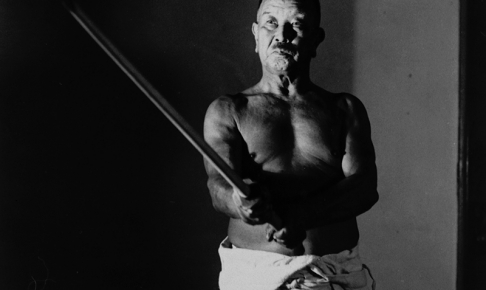

しかし、ここは剣道の始祖と呼ばれている愛洲一族の愛洲移香斎ゆかりの地です。

愛洲一族とは六百年前にこの辺りを治めていた豪族です。愛洲移香斎はその一族の一人で、三十代から他郷に武者修行をしに行き、遂には「愛洲陰流」を創設します。

この「愛洲陰流」は後の時代で有名な上泉伊勢守信網や塚原卜伝も、元を辿ると「愛洲陰流」に行きつきます。

このような経緯から五ヶ所城址は剣道発祥の地として知られ、毎年八月第三日曜日には高名な剣道家を招く「剣祖祭」が開かれています。

■八大神社

最も有名な剣士が訪れた場所、八大神社

八大神社(はちだいじんじゃ)は京都府京都市左京区にある神社です。

祀られている神様は、日本神話でも有名な「素盞嗚命(スサノオ)」です。

スサノオはヤマタノオロチを討伐したことで有名ですが、実は剣の神や武の神として祀られていません。水難、火難、病難除去や五穀豊穣の神様です。

しかし、八大神社は剣道に関わる人には重要なパワースポットとして知られています。

かつて宮本武蔵が京都で有名だった流派の門下生数十人と決闘を行う事になった際に神頼みをしに訪れた事から、この場所は大きな勝負に挑む前に訪れるようになったのです。

境内には宮本武蔵の像もあるため、剣道家なら一度は訪れてみたい場所です。

■筑土神社

筑土神社(つくどじんじゃ)とは、東京都千代田九段にある神社です。

天津彦火邇々杵尊(あまつひこほのににぎのみこと)を主祭神としていますが、神社の建立した頃は平将門を主祭神としていました。

戦前までは平将門の首や肖像画があり、平将門信仰の象徴でもあった場所でしたが、戦災によって燃えてしまいました。

それでも信仰は残っており、平将門が馬を用いた戦が上手だったことから、騎乗していた黒い馬の絵があちこちに残っています。

「武道の殿堂」である日本武道館の氏神であることから、武道家たちは必勝を祈願しに参拝に訪れ、毎年正月に販売される勝守はご利益があると言われているパワースポットです。

■鹿島神宮

剣の神様が祀られている神社、鹿島神宮

鹿島神宮(かしまじんぐう)は茨城県鹿嶋市宮中にある神社です。

鹿島神宮では日本における武道の神様「武甕雷男神(タケミカヅチ)」を祀られています。

タケミカヅチとは日本の建国において重要な役目を果たした神さまであり、同時に剣神、武神、軍神としても知られています。

そのため、剣道家を始めとして、武道家も大勢足を運び参拝するパワースポットとなっています。

見どころは境内にある宝物館で、国宝指定されている直刀が展示されています。

また、直刀と同じ大きさ・重さのレプリカを実際に触れることが出来るため、剣道を習っている人なら絶対に興味を持つはずです。

■石清水八幡宮

石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)は京都府八幡市にある神社です。

日本三大八幡宮の一つとされ、その歴史は古く、860年に建立され現在では国宝に指定されています。

この神社の本殿へと続く石敷の参道の一部には自然石が顔を出しています。この石は一ツ石と呼ばれ、別名「勝負石」とも呼ばれています。

昔、この石があった場所をスタートラインとして、馬の競争が行われたり、鎌倉時代の頃日本に襲来した元軍との戦い(元寇)の際に戦勝を願う人々がここから本殿を往復してお百度参りを行ったとされています。

そんな云われから一ツ石には勝負事へのご利益があると信じられており、触れれば勝ち運が付くと言われています。

■出世稲荷神社

出世稲荷神社(しゅっせいなりじんじゃ)は京都府京都市左京区にある神社です。

現在ではこの場所に移転しましたが、元は豊臣秀吉の聚楽第(政庁兼邸宅)の中に建立していました。

豊臣秀吉は幼い頃から稲荷神社を信仰しており、聚楽第建設の際に勧請しました。天皇が行幸した際に、立身出世した秀吉にちなみ「出生稲荷」の称号を付けたのです。

出世の神や勝負運の神、芸能の神など複数の神が祀られ、なんと十種類の福が与えられるという事からパワースポットとしても人気です。

特に境内にある「三石大神」は勝負運の神を祀る社で、拝むと勝負に勝つ運を貰えると人気のスポットになっています。

■鎌達稲荷神社

鎌達稲荷神社(けんたついなりじんじゃ)は京都府京都市南区にある神社です。

昔からある神社として知られ、一説には538年に建立されたと言われています。

そのため伏見稲荷大社よりも古い事から、「元稲荷社」とも呼ばれています。

開運の神様・倉稲魂大神と交通安全の神様・猿田彦大神が祀られています。

この神社ではサムハラ守と呼ばれるお守りを手に入れられます。

サムハラとは強いパワーがある言葉として知られ、戦時中、戦争に行く兵隊に持たせれば危難除けになると信じられていました。

現代でもその信仰は根強く、「勝負運をアップさせ、無病息災を招く」お守りとして人気があります。

■まとめ

徳川家康や宮本武蔵など、歴史に名を残した人達も訪れたというパワースポットをご紹介しました。

彼らは神頼みだけで勝負に勝ったわけではありません。上述したように勝つための手を尽くし、その上で更に”運”を味方につけ、勝利を磐石のものとするための「神頼み」をしたのでしょう。

運が勝負の分かれ目になることはあっても、運だけで勝つことはできません。

勝負を制するにはその根拠となり得る日頃の鍛錬、努力が必要になってきますが、それは相手も同じこと。

ほんのわずかの勝機が運によって左右されるなら、その運をも味方につけるという意味で、先人にあやかり神頼みをしてみるというのも良いのではないでしょうか。